»Oft erscheint mir alles, was ich damals sah und erlebte, wie ein phantastischer Traum!«

– (George Grosz über den Herbst 1923)

Digitales Programmheft

Fr 20.9.

19.30 Uhr, Oper Bonn

Welt und Klang der 1920er-Jahre

Mitwirkende

Beethoven Orchester Bonn

Dirk Kaftan Dirigent

Iñigo Giner Miranda Konzept

Programm

Otto Reutter (1870–1931)

»Es geht vorwärts«

Darius Milhaud (1892–1974)

Auszüge aus »La Création du monde« op. 81b, Konzert-Suite

I. Prélude. Modéré

II. Fugue

III. Modéré

Robert Steidl (1865–1927)

»Wir versaufen unsrer Oma ihr klein Häuschen«, arr. von Iñigo Giner Miranda

Kurt Weill (1900–1950)

Auszug aus »Quodlibet« op. 9

I. Andante non troppo

Germaine Tailleferre (1892–1983)

Auszug aus »Le Marchand d’oiseaux«

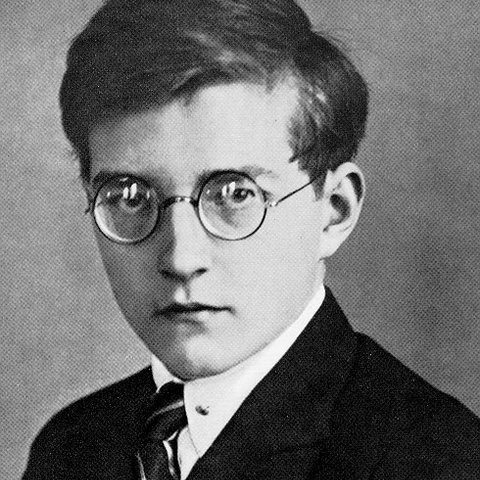

Dmitri Schostakowitsch (1906–1975)

Auszug aus Klaviertrio Nr. 1 c-Moll op. 8

I. Andante

Mikhail Ovrutsky Violine

Grigory Alumyan Violoncello

Gulnora Alimova Klavier

Béla Bartók (1881–1945)

Auszüge aus »Tanz-Suite« Sz 77

I. Moderato

II. Allegro molto

III. Allegro vivace

Mit dokumentarischem Material aus der Zeit

Pause

Dmitri Schostakowitsch

Sinfonie Nr. 1 f-Moll op. 10

I. Allegretto – Allegro non troppo

II. Allegro

III. Lento

IV. Lento – Allegro molto – Largo – Presto

Das Konzert wird gefördert durch

Einleitung

1923

Einleitung1923: Hyperinflation und Ruhrbesetzung. Hitlerputsch und glitzernde Abendkleider mit Pailletten und Strass – natürlich selbst geschneidert, weil man überhaupt kein Geld hat … Oder weil das Geld, das man nach Hause bringt, am nächsten Tag schon nichts mehr wert ist. Während die Arbeiterschaft angesichts der Geldentwertung und der horrenden Arbeitslosenzahlen auf die Straße geht und das junge Radio eine völlig neue Form der Unterhaltung und Informationsverbreitung bietet, schreibt in einem Kurort auf der Krim ein Teenager namens Dmitri an einem Klaviertrio und brütet über Gedanken zu seinem ersten, wirklich großen Orchesterwerk.

Die Werke des ersten Konzertteils bieten Blitzlichter auf ein Schicksalsjahr der deutschen Geschichte. Sie sind die vielleicht schönsten Produkte einer instabilen Zeit, innovativ und farbig, vielgesichtige Einflüsse verströmend! Wir zeigen sie in ihrem ursprünglichen Umfeld, mit Texten und Bildern aus einer Gesellschaft am Abgrund.

Schostakowitschs Sinfonie Nr. 1 ist wie das Jahr, in dem sie gezeugt wird: überbordend und zerrissen, voll von großen Gefühlen und bitterer Anklage einer Zeit, in der die Weichen für die beiden kommenden Jahrzehnte gestellt werden.

Interview: Iñigo Giner Miranda

Das Jahr 1923

Ein Gespräch mit Iñigo Giner MirandaTilmann Böttcher: Was möchtest Du das Publikum erleben lassen: Willst Du eine Geschichtsstunde halten? Soll Dein Publikum etwas lernen?

Iñigo Giner Miranda: Ich möchte den Geist eines Jahres beschwören, die Leute näher zu den Men-schen von damals bringen. Und darin nimmt man dann die Musik des Konzerts auch anders wahr. Ich finde es interessant, mir auf eine nicht akademisch-trockene Weise einen Punkt in der Zeit zu suchen und zu sehen, was damals gleichzeitig geschehen ist: sowohl künstlerisch als auch gesellschaftlich. Anfang der Zwanzigerjahre begraben wir das musikalische 19. Jahrhundert langsam endgültig: So stirbt Camille Saint-Saens 1921, Gabriel Fauré und Giacomo Puccini 1924. Schönberg oder Bartók sind in der Zeit ihrer Reife. Kurt Weill und Dmitri Schostakowitsch fangen gerade an …

Mit diesem Ansatz kann man Geschichte ganz aus der Nähe erlebbar machen. Und dann ist es auch möglich, über gewisse Themen besser zu reden oder reflektieren, weil sie in der Vergangenheit liegen. Da fühlt man sich weniger an eine bestimmte Meinung gebunden. So hat man eine Offenheit und einen Abstand, die uns in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft oft fehlen. Ich denke viel darüber nach, wie Kunst einen anderen Blickwinkel einbringen kann. Obwohl es nicht die ursprüngliche Idee war, glaube ich, dass dieses Format das Potential hat, genau das zu realisieren, nämlich dass wir anhand dieser ›fernen‹ Menschen über uns selbst nachdenken.

Wissenswertes über 1923

TB: Was erlebt das Publikum mehr oder anderes als in einem klassischen Sinfoniekonzert?

IGM: Es gibt gesprochenen Text und performative Elemente, die normalerweise nicht zu einem klassischen Sinfoniekonzert dazugehören. Und auch visuell passieren ungewöhnliche Dinge, in Form von Schattenspiel und Projektionen mit Laternas. Das sind altertümliche Projektoren, eigentlich vom Ende des 19. Jahrhunderts, also 1923 schon nicht mehr der letzte Schrei, aber sie schaffen eine tolle Atmosphäre! Und das Schöne an ihnen ist für mich, dass man sie live spielen muss. Das erlaubt ein schönes Zusammenspiel mit der Musik.

TB: Du assoziierst und verbindest ja manchmal locker, manchmal sogar wie in einem Traum. George Grosz hat einmal über das Jahr 1923 gesagt: »Oft erschien mir alles, was ich sah und erlebte, wie ein phantastischer Traum.«

IGM: Dieses Jahr ist einfach ein ganz besonderes Jahr gewesen: Hyperinflation, Hitlerputsch – daran kommst Du nicht vorbei! Wenn Grosz sagt: Das Jahr war wie ein Traum, dann meint er damit auch die Irrealität der Hyperinflation. Alles war unsicher für seine Zeitgenossen. Wir kennen dieses Gefühl: Ich plane, ich plane und gleichzeitig habe ich keine Ahnung, was als Nächstes passiert. Das war bei den Menschen damals extrem. Die Hyperinflation zum Beispiel stellen wir vor mit einem Stimmungslied der Zeit: »Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen« – was man heute als »Unsere Oma fährt im Hühnerstall Motorrad« kennt … Einerseits verzweifelten die Menschen, andererseits versuchten sie, der Situation noch eine Prise Humor abzuringen.

TB: Womit bist Du auf diese Reise gestartet? Was war der Ausgangspunkt, der Moment, in dem Du zum ersten Mal das Gefühl hattest, dass sich eine Beschäftigung mit dem Jahr 1923 lohnen würde?

IGM: Für mich ist es zunächst einmal das Format an sich, nicht das konkrete Jahr. Der Komponist und Musiktheoretiker Diether de la Motte hat einmal gesagt, es gebe nicht eine einzige Musikgeschichte, sondern immer nur parallele Musikgeschichten. Das eine stirbt, das andere kommt. Und erst im Nachhinein sieht man die Zusammenhänge. Noch ein zweiter Gedanke dazu: Ein Freund von mir ist Archäologe und beschäftigt sich mit Amphoren, also den antiken Tongefäßen. Ich habe ihn gefragt, warum er sich um etwas so unfassbar Spezifisches kümmert? Seine Antwort war, sinngemäß: Wir wissen extrem viel über die berühmten Personen des Altertums – aber wenig über den Alltag damals. Und den lernen wir zum Beispiel anhand der Amphoren kennen. Das Leben all derer, die eben kein Cäsar oder Cicero waren. Das war ein Gedanke, der mir gefiel. Denn ich glaube persönlich nicht, dass man von der Geschichte eins zu eins lernen kann, aber es lohnt sich schon sehr, nach hinten zu schauen und zu erkennen, was diese Leute beschäftigt hat.

Konkret auf 1923 bezogen: Es gab einen Zeitungsartikel, der den Hitlerputsch so kommentierte: Wenn dies die große Hoffnung für die rechte Flanke gewesen sei, hätte das Land kein Problem. Hitler sei ein Idiot, hieß es. Für uns ist das extrem erhellend: Du hörst die Gedanken und die Träume der Zeit … Man spürt dann auf der einen Seite die Nähe zu uns, auf der anderen Seite die Distanz. Auf der einen Seite die gleichen Probleme, wie wir sie haben, auf der anderen Seite extrem andere. Das Thema der ›neuen Frau‹ – damals hochaktuell, und jetzt diskutieren wir die gleichen Fragen wieder. Man versteht sich und die eigene Zeit etwas besser.

Der Ausgangspunkt für das Jahr 1923 war für mich tatsächlich die Hyperinflation! Die Absurdität des Alltags: Du machst Dir eine Einkaufsliste und in zwei Tagen werden die Preise völlig andere sein … Eine totale Ausnahmesituation! Erst ab 1924/25 haben wir in Deutschland die »Goldenen Zwanziger«. 1923 ist noch alles in der Schwebe, alles zieht an der jungen Demokratie. Es gibt eine Unfähigkeit, das Leben und das Land nach dem Krieg neu zu organisieren. 1923 explodiert das alles! Hier gibt es also eine Gemengelage von künstlerischen, gesellschaftlichen und politischen Themen, die sich in eine gute szenische oder konzertante Mischung unterbringen lassen.

TB: Was muss das Publikum über die Musikstücke des Abends wissen? Bartóks Tanzsuite oder Milhauds »Création du Monde« erlebt man ab und zu im Konzertsaal, Schostakowitschs erstes Klaviertrio schon seltener, Tailleferres »Vogelhändler« ist fast nie zu hören und Weills »Quodlibet« ist mir noch nie untergekommen. Wie gehe ich um mit so vielen Werken, die ich gar nicht kenne?

IGM: Ich habe Musik in Kontexte gestellt: Kurt Weill ist Schauspielmusik, ich verknüpfe ihn mit Texten zur Ruhrbesatzung, bei Tailleferre thematisiere ich die ›neue Frau‹. Es geht einfach um die Vielfalt der Musik damals. Natürlich fehlt vieles: Charles Ives, Edgar Varèse, Arnold Schönberg … Dafür aber gibt es auch ›Zeitgeschichtliches‹, zum Beispiel aus Kabarett und den Liedern des Volkes. Aber eigentlich muss das Publikum erst einmal gar nichts wissen! Wenn ich ihm etwas mitteilen möchte, dann möchte ich das auf der Bühne tun, künstlerisch. Das, was wir hier in das Programmheft schreiben, macht dann das Hören hoffentlich nur noch reicher, ist aber eben ein ›Nice to have‹, kein Muss …

Das Gespräch mit Iñigo Giner Miranda führte Tilmann Böttcher am 5. Juni 2024.

Schostakowitsch Sinfonie Nr. 1

Spiegel ihrer Zeit

Dmitri Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 11923, während eines Kuraufenthalts auf der Krim, schreibt der 17-jährige Leningrader Musikstudent Dmitri Schostakowitsch ein Klaviertrio für seine Jugendliebe. Ein Werk voller großer Gefühle, aber auch ein Werk voller Zerrissenheit, in dem sich Romantik und Moderne verbinden. Zur selben Zeit, im selben Geist entstehen auch erste Skizzen für eine Sinfonie. Die Sinfonie, die Schostakowitsch 1925 am Leningrader Konservatorium als Diplomarbeit einreichen wird, gerade einmal 19 Jahre alt.

Wer traut sich das: Die musikalische Königsgattung als Diplomarbeit? Und wem wird das gestattet: Die berühmten Leningrader Philharmoniker als ausführendes Organ? Es liegt etwas in der Luft, als an einem späten Frühlingstag 1926 der renommierte Dirigent Nicolai Malko das Podium betritt und vor vollem Haus den Taktstock hebt. Und dann das: Ein verschämter Gruß der gestopften Trompete, ein recht ziellos abmarschierendes Fagott, ein romantisch errötender Einwurf der beiden Oboen. Was ist das? Ein Stück, das nicht recht in die Gänge zu kommen scheint. Das dann ein schwungvolles, geschwindes und marschähnliches Thema von der Klarinette anführen lässt, das etliche weitere, charakteristische Themen präsentiert – aber immer wieder stockt, regelrecht zerfasert: Eine Sinfonie, die nichts als groß besetzte, unendlich differenzierte Kammermusik zu sein scheint.

Wissenswertes über Schostakowitsch

1917, als Zwölfjähriger, erlebte er, wie bei einer Demonstration ein Arbeiter von einem Polizisten erschossen wurde. Dieses Erlebnis prägte ihn nachhaltig.

1923 wurde bei Schostakowitsch eine Lungentuberkulose diagnostiziert, die seine Gesundheit sein Leben lang beeinträchtigte.

1936 wurde Schostakowitsch in der Sowjetunion zur Persona non grata, nachdem der Diktator Stalin eine Aufführung seiner seit 1934 laufenden Oper »Lady Macbeth von Mzensk« besuchte und in der Zeitung Prawda der Artikel »Chaos statt Musik« erschien. Jahrzehntelang fürchtete der Komponist um sein Leben und um seine Familie und lebte mit einem gepackten Koffer unter dem Bett, für den Fall, dass die Geheimpolizei nachts an die Tür geklopft hätte.

Fünf Minuten dauert es in diesem ersten Satz, bevor zum ersten Mal die Hölle über das Publikum hereinbricht, bevor sich zum ersten Mal alle Instrumente des Orchesters zu einem grotesken Marsch zusammenfinden. Mit Pauken und Trompeten, mit Schlägen der von großen Becken angeführten Schlagzeugbatterie, die das nur noch schwer zu ortende Hauptthema des Satzes (obwohl es von vier Hörnern im Einklang fortissimo, in höchster Lautstärke, intoniert wird!) gnadenlos zusammenprügelt. Es schreit um sein Leben, kommt nur noch in Fetzen an die Oberfläche, während das ebenfalls ins Gigantische gewendete erste Trompetenmotto brüllt: »Hab’ ich’s doch gewusst!« Wie aus einem Feuerbad taucht das Hauptthema mit energisch vorgerecktem Kinn wieder auf – nur um schon nach wenigen Takten erneut ausgebremst zu werden. Ratloser Stillstand, aus dem heraus sich das lyrische, wiegende Seitenthema wie über der Oberfläche eines fremden Planeten erhebt, als sei nichts geschehen.

»Insgesamt bin ich mit der Sinfonie zufrieden. Nicht schlecht. Eine Sinfonie wie jede andere, obwohl man sie eigentlich groteske Sinfonie nennen müsste.«

– Dmitri Schostakowitsch, 1925

Man darf nicht vergessen: Das gespannt lauschende Leningrader Publikum sitzt im Abschlusskonzert eines Examens. Man erwartet die Diplomarbeit eines Hochbegabten, der mit seiner Kunstfertigkeit glänzen und mit seinem jugendlichen Elan das Publikum im Sturm erobern würde. Jedoch selbst die kompositorisch versiertesten Ohren sind verwirrt: Wo im Satz befindet man sich, was ist seine Struktur? Seit Beethoven gibt es Regeln für den Aufbau eines ersten Sinfoniesatzes und man kann kaum glauben, dass dieser blasse Jüngling mit der runden Brille bei seinem ersten großen Auftritt alles über den Haufen wirft. Tut er aber: Zunächst wiederholt er den ersten Teil des Satzes mit seinen zwei Themenkomplexen fast taktgenau – so, wie man es zu Mozarts Zeiten noch mit diesem Teil, der Exposition, tat. »Jetzt kommt die Durchführung!«, denkt der Kenner im Publikum und lehnt sich zurück, als thematisch-motivische Arbeit beginnt, ein regelrechtes Fugato. Weit gefehlt jedoch! Wir befinden uns bereits in der Coda des Satzes, dem Schlussteil: Das Material wird schnell dünner, ein stumpfsinniger Marschrhythmus setzt sich durch, zaghaft versucht das Fagott eine letzte Ehrenrettung des Hauptthemas – und schon wieder Stillstand. Schon gar keine schwungvolle Reprise des Hauptsatzes, also des ersten Teils, nein: Klarinette und Fagott gemeinsam näseln sich zurück in die Einleitung, in den allerersten Beginn. Flöte und Oboe versuchen etwas »Schwanensee« darüber zu tupfen, die Blechbläser verirren sich im Auftakt zum »Rosenkavalier«-Walzer – und Schluss!

Scharfkantiges Scherzo

Wenn ein Komponist die Reihenfolge langsamer Satz – Scherzo umdreht, so wie es wahrscheinlich zum ersten Mal Beethoven in seiner neunten Sinfonie getan hatte, bekommt vor allem der langsame Satz, direkt vor dem Finale, ein besonderes Gewicht. Dies ahnt das Leningrader Publikum und ist nicht überrascht, als das Scherzo zunächst entsprechend leicht daherkommt. Aber leicht und leichtgewichtig ist nicht dasselbe: Zu spitz die Streicher, zu unbarmherzig das Tempo, zu fordernd die galoppierenden Attacken des Schlagzeugs – und zu groß dann der Kontrast, als das Trio, also der Mittelteil des Scherzos, mit seinen altrussisch-rezitierenden Bläsern einen leichten Kirchengeruch verströmt. Und wie auch im ersten Satz: In der Wiederaufnahme des Scherzos massakriert das volle Orchester die grotesk aufgeblähten Gesänge des Trios, zerstört das Thema, bevor das Klavier erbost dem Treiben Einhalt gebietet. Spinnwebenfäden-Flageoletts in den Streichern, ein Hauch Polarluft – und wieder: Schluss!

Zerrissene Elegie

Beunruhigt wechselt das Leningrader Publikum die Haltung der Beine, sieht sich an und fragt sich, worüber der Komponist sich als Nächstes lustig machen würde. Er aber tut nichts dergleichen: Ein unendliches, elegisches Thema in der Solooboe, das Gustav Mahler zur Ehre gereicht hätte, wird von den Celli aufgegriffen und mit großer Inbrunst überhöht. Es entwickelt sich einer der ersten langsamen Sätze des zwanzigsten Jahrhunderts, der die Zerrissenheit der Zeit in Töne gießt. Aus dem Pochen unter dem ersten Thema heraus formt sich mit einem kurzen, prägnanten punktierten Motiv der Schatten eines Trauermarsches, über dem abermals die einsame Oboe ihr Lied singt und der sich ebenfalls zu geisterhafter Größe aufschwingt, bevor er in Rauchschwaden verglimmt. Kürzer und gedrängter die Wiederholung dieses gesamten Gebildes: So, als erinnere man sich an all das, was geschehen ist, mit Wehmut, aus großer Ferne …

»Für mich gibt es keine andere Freude im Leben als die Musik. Das ganze Leben ist für mich Musik.«

– Dmitri Schostakowitsch, 1925

Kommentare zur Musik-/Weltgeschichte

Spätestens jetzt ist wohl allen Beteiligten im Publikum und auf der Bühne klar, dass sie etwas anderes erleben als eine normale Diplomprüfung: Diejenigen mit den spitzen Ohren haben auch im langsamen Satz die motivischen Querverbindungen zu den anderen beiden Sätzen wahrgenommen: Wie Beethoven, wie Brahms, wie Bartók baut hier jemand eine ganze Welt mit ihren tausend Farben aus höchst konzentriertem musikalischen Material, das er dreht, wendet, kürzt, erweitert, scheinbar ohne jegliche Mühe. Und sie haben die Zitate erkannt, mit denen Schostakowitsch seine Kommentare zu Peter Tschaikowsky, Igor Stravinsky und anderen großen Komponisten abgibt.

Wahrscheinlich bleibt ihnen der Mund offen stehen, als nun, in der langsamen Einleitung zum Finale, Holzbläser in der Manier Richard Wagners über die Bühne flimmern und für eine Weile nur knapp am Vorspiel zu »Tristan und Isolde« vorbeischrammen. Was soll das nun werden: Aus dem Dunkel ins Licht? Oder Sturm und Drang-Finale? Apotheose oder Holzhammer? Nichts von allem – es bleibt so zerrissen wie der Rest der Sinfonie: Viele Motive, die uns im Laufe einer von Klarinette und Klavier angezettelten wilden Jagd begegnen, kennen wir in irgendeiner Form schon aus den vorangegangenen Sätzen. Große Steigerungen laufen immer wieder ins Leere. Ein zartes Seitenthema wird in so lärmendes Getöse eingehüllt, dass es in etlichen Besprechungen des Werkes komplett überhört oder zumindest übergangen wird. »Meister der Form, Meister des Kontrapunkts bin ich!« scheint Schostakowitsch sagen zu wollen, wenn er am Ende Themen der gesamten Sinfonie übereinander türmt und in einer kurzen, gezwungenen Schluss-Beschleunigung die Klippen hinunter jagt. Ein Schluss in Dur? Ja, schon, aber … Ein Jubel aus vollem Herzen klingt anders!

Das Ende einer Diplomprüfung: Man gratuliert, und der gestrenge Konservatoriums-Direktor Alexander Glasunow korrigiert etliche Harmonien im ersten Satz der Sinfonie. Korrekturen, die Dmitri Schostakowitsch bei Drucklegung der Sinfonie alle wieder ausradieren wird …

Text: Tilmann Böttcher

Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises

Biografien

Konzerttipps

Awareness

Awareness

Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.

Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.

Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 10–23 Uhr) oder per E-Mail (achtsamkeit@beethovenfest.de).

Werte und Überzeugungen unseres Miteinander sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.

Das Beethovenfest Bonn 2024 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.

Programmheftredaktion:

Sarah Avischag Müller

Noomi J. Bacher

Die Texte von Tilmann Böttcher sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.

Textnachweise:

U. a. verwendete Literatur

Laurel E. Fay: Shostakovich – A Life, OUP, Oxford, 2000

Brian Morton: Shostakovich – A Coded Life in Music, Haus Publishing, London, 2006

Hugh Ottaway: Shostakovich Symphonies, BBC Publications, London, 1978